Tutto comincia nel 1966 quando

David Lynch si presenta come brillante studente dell’accademia di belle arti di Philadelphia producendo, tra il ‘66 e il ‘70, diversi cortometraggi. Tra questi troviamo

Six Figures Getting Sick (pittura in movimento che si ripete ad anello) e

The Grandmother (se avete mangiato pesante la visione è sconsigliata, ma contiene in nuce elementi del cinema lynchiano).

Nel 1971 abbiamo il primo lungometraggio: travagliato, pieno di intoppi, ma anche osannato dal regista

Stanley Kubrick.

Stiamo parlando di

Eraserhead – black’n’white movie postindustriale (‘post-’ tutto in realtà) raffigurante una realtà di periferia asfittica fuori dal tempo, scandita da rumori di ferraglie e macchinari (in pratica costituiscono la colonna sonora).

Nel 1980 Lynch “fa il botto” grazie all’appoggio di

Mel Brooks che, entusiasta di Eraserhead, propone il film biografico

Elephant Man ispirato al caso di Joseph Merrick (uomo deforme, un ‘

quasimodo brit’). Riceverà 8 nomination all’oscar e sarà la prima vera e propria opera in stile Lynch (e non alla maniera di Lynch).

Nel 1984 giràà il film fantascientifico

Dune ispirato alla saga di

Frank Herbert (direi che su questo film è meglio sorvolare: troppo lungo, pasticciato, rimaneggiato e involontariamente incomprensibile): un episodio infelice della sua carriera. Il commento a Dune di

Jodorowsky pare sufficiente a descriverlo: “

quel film è una vera merda!”. Nel 1986 iniziamo ad assistere alla lenta costruzione della metafisica lynchiana, del fondamento di ogni realtà che sta dietro l’apparenza quotidiana:

Blue Velvet (1986). Protagonisti cult sono una martoriata

Isabella Rossellini, una spaesata

Laura Dern, un fusto- studentello

Kyle McLachlan ed uno spietato e sboccato

Dennis Hopper. Altro che cieli di carta che si strappano per rivelare il vero sfondo! Qui penetriamo nella vera terra che cela un brulichio di insetti e drones assordanti sotto i prati fioriti e i cieli assolati.

Il film verrà richiamato nella sua atmosfera dal “

road movie”

Strade perdute (1997), dal “post- road-movie”

Mullholand Drive (1999) e dal “post- movie”

INLAND EMPIRE (2006). Questi ultimi due degni di nota: il primo possiede una sua struttura a doppio anello che si interseca in cui la fine rivela un inizio portando avanti un vero e proprio

melange di normale e paranormale; il secondo un vero e proprio work in progress improvvisato con telecamere digitali dove

dimensioni spazio-temporali si scambiano e confondono, andando oltre la dimensione filmica di inizio-svolgimento-fine; addirittura subentrano elementi ostici di difficile interpretazione della serie televisiva sperimentale

Rabbits (2002): sitcom di coniglietti che dialogano in uno sterile salotto da provincia americana (uno dei marchi di fabbrica lynchiani). Lo straniamento sembra essere l’ingrediente principale della povertà del passatempo senza scopo.

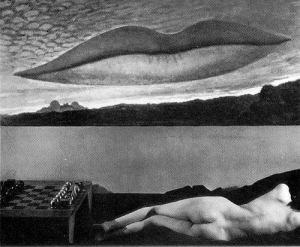

Il dubbio che porto dentro è il capire se quest’estraniazione ha un valore morale o meno. Personalmente ritengo che la messinscena sia il punto di partenza e d’arrivo del suo cinema d’autore: ciò che vi è nella superficie dell’immagine e dell’ascolto è ciò che conta – nulla di più e nulla di meno. Quello che si manifesta è la vera essenza del cinema: non è possibile uscire dal fotogramma, e nemmeno dai dialoghi poveri e insensati: è solo col dialogo che si ottiene il senso delle parole, ma l’ascolto non vi è. La provincia americana nella sua piatta inconsapevolezza non a caso è onnipresente nella produzione di David Lynch: una realtà fatta di assurdità, di dialoghi grotteschi, di uomini senza scrupoli, di atmosfere cupe ed austere.

Nel 1990 la serie televisiva

Twin Peaks diventa culto, fenomeno di massa, tormentone. Ispirato al paese da cui prende il nome, Lynch porta avanti episodi delle indagini dell’agente dell’FBI Dale Cooper sull’omicidio di Laura Palmer facendo sorgere, in ogni puntata, diversi dubbi sulle identità ambigue degli abitanti e sul loro ruolo nel fatto accaduto. Ogni telespettatore si continuerà a chiedere “

chi ha ucciso Laura Palmer?” – in toscana spopolarono le magliette con su scritto “

m’importa una sega a me di chi ha ucciso Laura Palmer” – rimanendo deluso (volontà del regista è lasciare tutta la vicenda avvolta nel mistero senza svelare identità di assassini, o motivi di tale fatto).

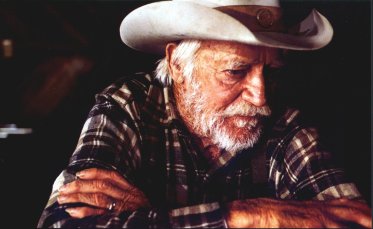

Da ricordare è la parentesi romantica e minimalista di Una storia vera (1999), un’odissea di un uomo anziano che per trovare il fratello malato deve attraversare diversi stati americani, usando come unico mezzo di locomozione un tagliaerba: la bontà emerge tra i vicini americani, tra i veterani delle famiglie, che si prodigano ad aiutare il protagonista. Tutto il film è costituito da incontri effimeri ma essenziali, sostanziali. Ricordo la mostra personale del regista nel 2007 alla triennale di Milano The Air is on Fire: era stato ricreato uno dei suoi giocosi e tranquilli salotti familiari, e al suo interno era appeso un quadro di quello stesso salotto. La realtà lynchiana infatti consiste nel suo autopenetrarsi per superarsi, nel suo autoritrarsi per estraniarsi. Questo è il cinema di Lynch: uno spaesamento continuo Do It Yourself ottenuto da uno qualsiasi dei parcheggi della provincia americana, o da uno qualsiasi dei suoi marciapiedi, o da uno qualsiasi dei suoi abitanti.

Ne approfitto per ricordare un dialogo avuto qualche mese fa con un amico su Elephant Man. Con il suo forte accento bresciano mi dice: “Ma ti rendi conto che film è? È su un mondo in cui la gente è cattiva, ma il gusto è bello!” Esatto, proprio così: la gente è malvagia, ma capisce le cose belle. Questo è il cinema di Lynch: c’è chi intuisce che dietro il mondo vi è qualcosa di oscuro, e per questo rimane spaesato lasciandosi trasportare dagli eventi; e c’è chi capisce che dietro il mondo vi è una zona da cui attingere il dominio degli altri, e per questo continua a dominare. Fateci caso: avete mai visto un buono nei film di Lynch che combatte o tenta di ostacolare i malvagi? O ci sono cattivi, o ci sono quelli che non sanno cosa fare. Il buio si alterna alla luce del sole da cartolina; la rabbia alla risata sardonica; l’ingenuità alla furberia e la ricchezza alla povertà. La famiglia si converte in istituzione e in coercizione portando la cattiveria in superficie e le invidie in elementi basilari di ogni rapporto.

Lynch ha scoperto la solitudine, la spaesatezza e la generosità della malvagità in modo da incrinarla in goffaggine, maleducazione e volgarità. La discesa nel cambiamento è sempre lenta, pacata, a telecamera fissa, a ritmi pazienti. Gli unici piani sequenza in cui si dilunga sono zoomate nel buio a passo di bradipo: lo spettatore ha tutto il tempo per interrogarsi su cosa lo aspetterà all’oscuro varco del ritorno nella solita realtà… ma sa che dopo aver passato la soglia avrà qualcosa in più.

Tutto comincia nel 1966 quando David Lynch si presenta come brillante studente dell’accademia di belle arti di Philadelphia producendo, tra il ‘66 e il ‘70, diversi cortometraggi. Tra questi troviamo Six Figures Getting Sick (pittura in movimento che si ripete ad anello) e The Grandmother (se avete mangiato pesante la visione è sconsigliata, ma contiene in nuce elementi del cinema lynchiano).

Tutto comincia nel 1966 quando David Lynch si presenta come brillante studente dell’accademia di belle arti di Philadelphia producendo, tra il ‘66 e il ‘70, diversi cortometraggi. Tra questi troviamo Six Figures Getting Sick (pittura in movimento che si ripete ad anello) e The Grandmother (se avete mangiato pesante la visione è sconsigliata, ma contiene in nuce elementi del cinema lynchiano). Stiamo parlando di Eraserhead – black’n’white movie postindustriale (‘post-’ tutto in realtà) raffigurante una realtà di periferia asfittica fuori dal tempo, scandita da rumori di ferraglie e macchinari (in pratica costituiscono la colonna sonora).

Stiamo parlando di Eraserhead – black’n’white movie postindustriale (‘post-’ tutto in realtà) raffigurante una realtà di periferia asfittica fuori dal tempo, scandita da rumori di ferraglie e macchinari (in pratica costituiscono la colonna sonora).